黄帝亲自手写的黄帝内经多少钱

1、《黄帝内经》介绍

《黄帝内经》共计438幅,157680字,是一本综合性的医书,是中国最早的医学典籍,对后世中医学理论的奠定有深远的影响。 它成书约于战国至秦汉时期,在东汉至隋唐时期仍继续修订和补充,包括《素问》和《灵枢》两部分,其基本素材来源于中国古人对生命现象的长期观察、大量的临床实践以及简单的解剖学知识。总之,《黄帝内经》成书亦非一时,作者亦非一人。

2、黄帝介绍

黄帝(公元前2717年-公元前2599年),号轩辕氏,本姓公孙,后改姬姓,故称姬轩辕,居轩辕之丘。古华夏部落联盟首领,中国远古时代华夏民族的共主,五帝之首,被尊为中华“人文初祖”。

3、黄帝时期文物价值

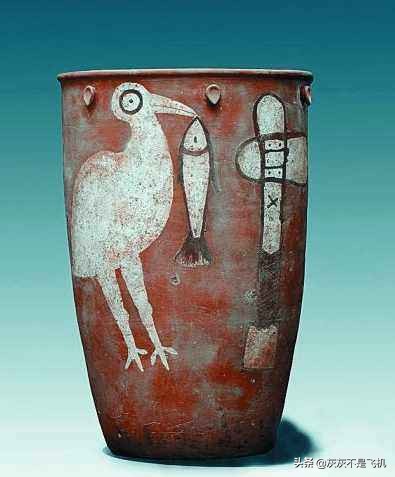

①带有一只鸟、一条鱼和一把石斧的陶器(如下左图),1979年上交国家,估值上亿元。

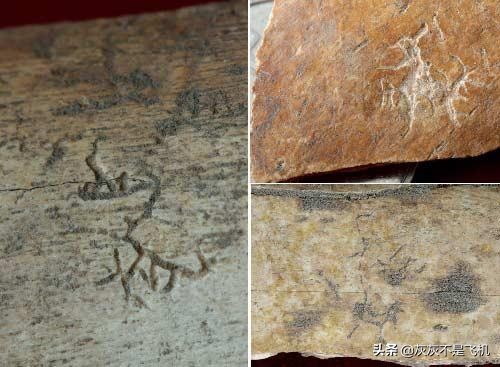

②夏朝(公元前2070—公元前1600)的甲骨(如下中图)估值约为100万/片,那么黄帝时期的石刻文(如下右图)的价值大概为150万/块。

则黄帝写的《黄帝内经》的估值约为:

以每块石刻文有50字,则157680字需要3153块,估值约为47.295亿。

这样的问题纯属扯淡。

我国最早的文字,是大约公元前14世纪殷商后期的“甲骨文”,被认为是“汉字”的第一种形式。黄帝生活的年代约为公元前2717年-公元前2599年,比甲骨文还要早1000多年,怎么有可能亲手写黄帝内经?

再者,《黄帝内经》并非黄帝写的,此医书较为公认成型于西汉,作者也不是一个人,而是由中国历代黄老医家传承增补发展创作而来。就是说,《黄帝内经》是集体智慧的结晶,是历代医家的集大成之作,并非某一人独自完成的。之所以冠以“黄帝”之名,意在溯源崇本,藉以说明中国医药文化发祥之早。

问题看似玩笑,却很有内涵,值多钱不好说,问题是黄帝怎么写内经?

写在纸上吧,纸还没发明呢。

写在布上吧,布也没有发明呢。

铸在铜器上吧,估计铜是什么还不知道呢。

写在兽皮上吧,笔还没发明呢。

就算拿木棍写,墨还没发明呢

刻在甲骨上吧,字还没发明呢(考古没发现)。

拿棍儿在陶器上划吧,划不了两笔。

磨点儿带色石头粉画在石壁上吧,估计饿的就想画个晚餐吃什么动物。

用绳子一个个系扣吧,那是用来算数的。

黄帝(姓黄名帝)写的能值五毛钱。

《黄帝内经》成书与西汉时候,也不是一个人写的,是由中国历代黄老医家传承增补发展创作的。

而黄帝大概活跃于公元前2700多年左右,比《黄帝内经》早两千好几百年呢。

要是黄帝能亲手写《内经》,那肯定是穿越了。

另外黄帝时期,文字还没发明多少,没有纸张没有笔怎么写呢?写在兽皮上?刻在石头上?那时候甲骨文都还没有呢。

但是如果是姓黄名帝的人手写《黄帝内经》,我五毛钱都不出。

呵呵!不知道你怎么会冒出这样的问题?有没有黄帝亲手写的黄帝内经,姑且不论,如果有,黄帝写的时候也一定没有想钱的事,那时候也没有“钱”这个概念吧。再说,古老的典籍都不是某一个人写的,圣经,谁写的,耶稣写的吗?道德经,老子写的吗?论语,孔子写的吗?都不是,而是先贤们对他们言辞行为的记载和传承。如果你一定要问,建议你换个问题:李时珍亲手写的《本草纲目》值多少钱?

黄帝内经地位

《黄帝内经》可以用三个“第一”给它作一概括。

1.《黄帝内经》是第一部中医理论经典。

人类出现以后,就有疾病,有了疾病必然就要寻求各种医治的方法,所以医疗技术的形成的确远远早于《黄帝内经》。但中医学作为一个学术体系的形成,却是从《黄帝内经》开始的,所以《黄帝内经》被公认为中医学的奠基之作。这部著作第一次系统讲述了人的生理、病理、疾病、治疗的原则和方法,为人类健康做出了巨大的贡献。

中医学形成以后,就庇佑着我们中华民族,使我们中华民族生生不息,使我们中华儿女能够战胜疾患、灾难,绵延至今。没有中医、没有《黄帝内经》的中华民族,是难以想象的。

2.《黄帝内经》是第一部养生宝典。

当一个人熟读《黄帝内经》和《伤寒论》会成为医林高手吗

会,但也要结合仲景和各家的,说不会说拜师临床,其实就是自己看不明白就把内经给否定,那是你们看不明白,那些大医那个不是结合内经仲景的,自己不明白就觉得没用,可不可笑,还说不会用药,张锡纯李可曹颖甫唐容陈修圆刘渡舟他们的如果你把内经搞清楚就能看明白他们的辨证无比准,一说一看便明白那里出现的病,是表还是里,一说就知道那个脏腑出的病,你们以为理不过内经是随便说的,那是一代代名医总结出来的,法不过仲景那就是有了基础后创出来的法,那是根据人身体内经中的人体构造六经辨证体系,就像地球把天气搞清楚运行后后人可以一步步的创造节气,那个时间出现季节,理不过内经,那是人体脏腑走向作用,那一个有什么作用,出现病不好会如何,不舒服会如何,受外来内在保护又如何,那可是把整个身体给解禁出来,一个还说没用,自己半桶水,不明白就不明白,不然从来就有说的:理不过内经是随便说说的

不能,第一,熟读不容易,牢记更难,第二,同样的症状病因,病灶各种各样,重在实践,有名师指点,第三,就算病因,方子都对了,中医的用药量,用法又千变万化,也许这个病人用这方子、用量见效了,但用在另一个同样症状的病人身上没效果…

熟读诗书,能不能成为文坛高手?

熟读兵法,能不能成为军国将才?

熟读论语,能不能治国理政?

学好数理化,能不能走遍天下?

学好文史地,能不能博古通今?

成功励志的鸡汤,天天喝能功成名就?

…

此类问题,有共同点吗?

书读百遍,其义自见。熟读书,学习到知识,那是开始。万事开头难,当迈出第一步后,请记住,读万卷书,拜名师,行大道。医心,医人,医国,医世!

人间没有病痛,世间没有疾苦,健康快乐的人类健康共同体!

会的。熟读了还的有所悟。能理解运用就行。郝万山教授讲过一案例,一个没学过中医的人学了郝万山老师《伤寒论》视频。竟然治好了他母亲父亲多年治不好的病。特找到教授表示感谢。

学《黄帝内经》应该全背还是背重点呢

背重点,几千年的传统文化有其经典的一面。但限于历史的原因,很认知有限甚至错误。传承要敢于取舍而不是奉神。我更喜欢读选读。从第一版到十版倾注近现代几代中医人对古中医的一步步新认知和新见解。生命医学需要传承中发展。任何经典都仅仅只是传承中的一步绝不是全部!

很明显《黄帝内经》背诵是没有什么用的,而是要吃透,知道他在讲什么。我家祖传第7代中医,我到现在也只能背诵重点条目,但是每次临床就已经把《黄帝内经》的内容用到了临床中去,所以重点不是背诵,而是要活学活用黄帝内经里面的知识。极端一点的讲。,背诵了《黄帝内经》就可以做一个好医生了吗?根本不是。

中医的四大经典里,《黄帝内经》是理论的源泉,《金匮要略》和《伤寒论》是临床的基础,《神农本草经》是药学。

所以,我的观点是《黄帝内经》可以不背诵,但是要天天读,时时读,彻底吃透。

由于注释时多引证诸子之言,以加深对其思想的理解。古人讲做学问要懂得溯本求源,既要知其然,更要知其所以然,这样才能把学问贯通起来,才是真学问,因此,在解读某些词语时,要明白其词义由来的逻辑关系,力求使自己逐渐养成求索语源、贯通学问的习惯,由浅入深,融会贯通,一通百通。

内经本身因为时代久远,各个版本之间也有不同,即使内容相同的部分,每个注家理解也有差异。可以多方比较,以求正解。

建议学黄帝内经首先拣重点看,分门分科是自己需要或偏重的内容,整部书背下来没意义,先找容易记好理解的背,循序渐进稳妥的进行,没有基础或老师带的要在重点段落里找重点语句,再找重点词汇和特定名称,慢慢的有了心得就可以逐步按照自己的计划去学习了。

后世对《黄帝内经》如何评价的

后世对《黄帝内经》如何评价的?

据载《黄帝内经》的出现距今大约有四五千年的历史了。后世普遍的评价认为《黄帝内经》是华夏第一套医学经典。

我们可以想象一下,在四五千年以前、《黄帝内经》出现以前,人们是如何治病的?

那时候人们喜欢藏方,有什么好用的方子就收藏起来,以备不时之需。

当时的黄帝非常郁闷:如果继续这样下去,很多人病了都不一定能治好,因为藏方不一定在他们手上。有可能病人得不到合适的藏方,耽误了治疗,死了之后,也不知道是何道理。

因此黄帝发起了一次收集藏方的活动。

再后来,黄帝召集各路明医研究藏方,解构疾病形成的道理,预防及治疗疾病的方法,如何饮食会比较健康等等理论路数的东西。

终于有一天,《黄帝内经》诞生了。

它是我国最早的医学理论体系的文字记载。

后来历代医家前仆后继注解拓展《黄帝内经》,使其理论体系越来越丰满。成为华夏文明不可或缺的医学经典。

我算是后世吧,我给你评价一下。

我小的时候,学习古文,就找了一本《黄帝内经》来练习古文翻译,心里想着古文,中医一起学了。我至今记得黄帝内经里的一句话是:“虚邪贼风,避之有时”。

当然,这个计划最终没有成功。

《黄帝内经》是中医学的一部奠基之作,中医的思想框架由它搭建完成,之后,所有的中医思想不过是《内经》整体观的补充和延续。中国传统医学思想大体上一直在一个层次上。

《内经》分为《素问》、《灵枢》两大部分。《素问》偏重人体生理、病理、疾病治疗原则,养生防病以及人与自然的关系等基本理论;《灵枢》偏重于人体解剖、脏腑经络

、腧穴针灸等。

有幸拜读过黄帝内经,认识不算深刻,结合与朋友的讨论,对其做出几点拙见:

1.《黄帝内经》是中医学理论奠基之作,是医学理论著作

《内经》分为《素问》、《灵枢》两大部分。《素问》偏重人体生理、病理、疾病治疗原则,养生防病以及人与自然的关系等基本理论;《灵枢》偏重于人体解剖、脏腑经络、腧穴针灸等。书中包含了大量的哲学、人文、天文、地理等方面的知识 ,但它显然以医学内容为主,其它学科的内容也是为其医学理论服务,所以应归属于医学理论著作,是当时医学成就的总结,也是中医的理论源泉,是医学从哲学及其它学科中开始分离的标志。

2.《黄帝内经》是医家的集体智慧,但不代表中医最高理论水平

《黄帝内经》成书于西汉中后期,是集当时众多医学家、哲学家的集体智慧而成,在当时无疑是先进的,在历史上也是有重要价值的。它融合了那个时代其它学科的成就,如阴阳五行的哲学思想,恬淡虚无的道家养生观等,无不代表了当时人们对健康、疾病认识的最高水平。即使从现在的角度来看,书中仍有很多正确的结论。值得注意的是,虽然《黄帝内经》代表了当时医学最高的理论水平,但并不能代表目前中医的最高水平。任何学科,学术水平整体都是不断前进的,中医自然也不例外。把《黄帝内经》当成圣经,把它的每一句话都当成真理或证据使用,并不符合科学精神。

3.《黄帝内经》是中医学理论假说,不代表理论准绳

《黄帝内经》虽然是中医理论的源泉,书中总结与发现了许多符合客观实际的规律与结论,对中医的发展有巨大的贡献,但不可否认,书中也有不少错误的猜测和牵强的解释,很多理论仅是一种假说,需要后世来证实或证伪。成书于两千多年前的《黄帝内经》,受制于当时的科技水平,不可能对人体进行深入、细微的本质研究,只能从宏观角度,以取象比类的方法来认识客观世界,也即用自然哲学的理论解释自然科学的问题,这样做的时候,虽然可以发现很多客观规律和正确的猜测,但必然也有不少错误的猜测与歪曲的解释。今天不必也不能把《黄帝内经》当成宝典,而产生尊古贱今的思想,必须取其精华,弃其糟粕。

《内经》是先秦诸多医学家对其前代医学发展的一次系统的总结,是对十分丰富的医疗经验的高度概括,并从而奠定了中医学发展的理论基础,达到了历史的高水平,有 着许许多多的科学成就和十分正确的预见。

《内经》很早即被朝鲜、日本以及东南亚医 学家所研究和运用。同时,《内经》也早已被欧美汉学家、私人收藏家、国家图书馆所 广泛收藏和流传,而且被节译或全译为英、法、德等文本出版。在当代科学发展日新月 异的今天,《内经》也更为医学界所重视。

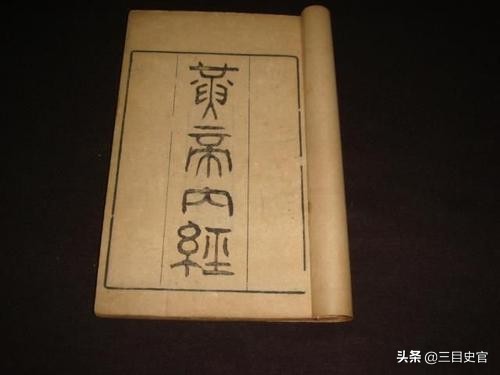

《黄帝内经》原书多少卷

《黄帝内经》简称《内经》,原书18卷。其中9卷名《素问》;另外9卷无书名,汉晋时被称为《九卷》或《针经》,唐以后被称为《灵枢》,非一人一时之作,主要部分形成于战国至东汉时期。每部分各为81篇,共162篇.《素问》主要论述了自然界变化的规律、人与自然的关系等;《灵枢》的核心内容`为脏腑经络学说。

《汉书·艺文志》记载医家经典十一家今仅存《黄帝内经》一家,原因待考。其中失传的包括黄帝外经。

从《汉书·艺文志》记载的“七经”来看,当时与《黄帝内经》并存的,还有《黄帝外经》、《扁鹊内经》、《扁鹊外经》、《白氏内经》、《白氏外经》和《旁篇》。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号